「先生、楽譜が読めないのですが、読めなくちゃダメですか?」

教室に入ったばかりの生徒さんからたまに質問されることですが、楽譜は読めた方が良いのか?読む必要があるのか?

結論から言うと読めた方が絶対に良いです。

生徒さんからも、楽譜が読めないことへの引け目や、読めるようになるのか不安を口にされることもあるのですが、少しずつ慣れていけば大丈夫ですから安心してくださいね。

私のレッスンでもちゃんと段階を踏んで教えているので、皆さん自力で読めるようになっています。

では、なぜ楽譜を読めた方が良いのでしょうか?

音って、瞬間的に出す事ができるのですが、それを形として残すのって難しいですよね。

もちろん、現在はスマホに録音したり、配信されている音源などを聞いたりすれば良いわけですが、自分の目当ての音の場所を探すのってちょっと大変じゃないですか。

楽譜は、そんなすぐに消えてしまう音を記号として目に見える形で残してくれているものなので、仕組みさえ分かれば誰にでも読む事ができるのです。

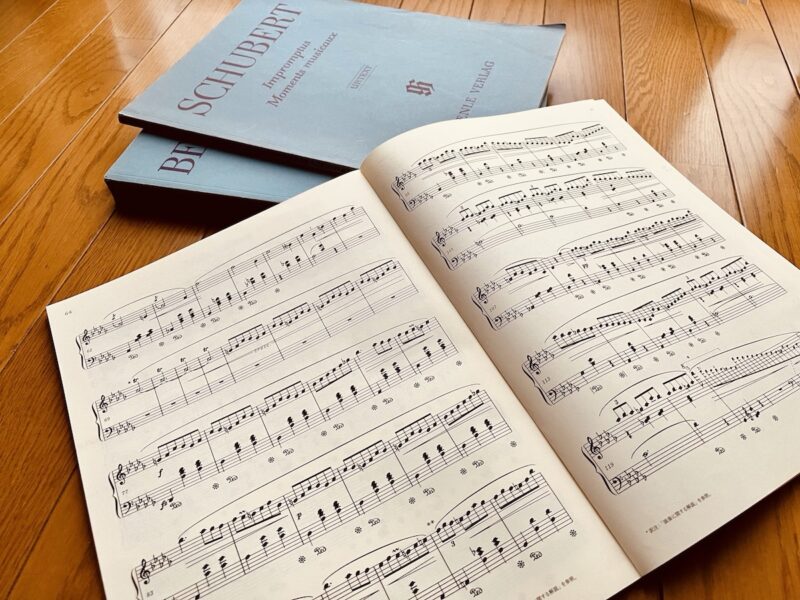

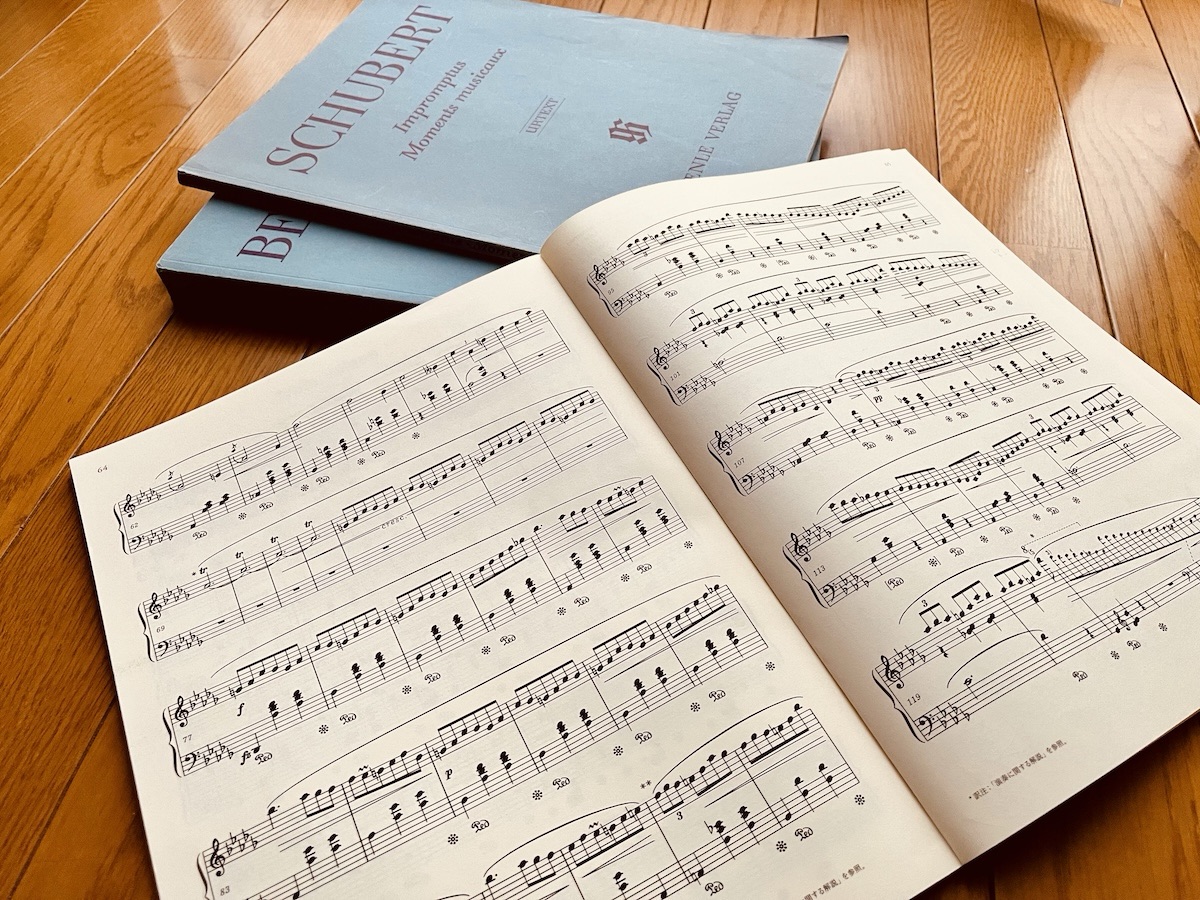

作曲家が書いた音楽を楽譜に残すことによって、その音楽は貴重な財産としていつまでも残す事ができ、演奏家はそれを好きな時に目にして再現する事ができるわけです。

現在の五線譜は17世紀ごろから定着してきたので、400年前の曲も再現できてしまうんです。

すごい発明ですよね。

もちろんそれ以前にも、中世の「ネウマ譜」であったり、古代ギリシャの「セイキロスの墓碑銘」に当時の楽譜が刻まれていたり、人間の「この美しい音楽を後世まで残したい」という気持ちが遥か昔から続いていたことを思うと、とてもロマンを感じます。

日本にも、奈良時代の琵琶の楽譜が正倉院に残されていたとか。

さて、今までも、教室にいらした方で楽譜が読めない方は何人もいらっしゃいました。

レッスンでは楽譜の読み方についても指導するので、皆さん少しずつでも読む事ができるようになります。

ただ、中にはなかなか読めるようにならない、もしくは読もうとしない方もいらっしゃいます。

一番多いのが、楽譜にドレミを書いてしまうパターン。

これ、自分でドレミを書くんだからいつか読めるようになるだろうと思われるのですが、これをやった瞬間から自分で書いたドレミの文字しか見なくなります。

楽譜には当然、他にもリズムや拍子や調性やアーティキュレーションや発想記号や、いろいろな情報が書かれているわけですが、それが一切目に入らなくなってしまいます。

これだと、いつまでも楽譜が読めるようにならないばかりか、重要な情報を見逃してしまいますよね。

次に多いのが、耳で覚えるタイプ。

耳が本当に良い方だったらそれでも良いかもしれませんが(その場合は大抵楽譜も読めますが)、人の記憶力は全然当てになりません。

大抵リズムが間違えてたり、音を勘違いして覚えていたりして、しかもレッスンで直したとしても最初の記憶に固執してしまって、次のレッスンではまた元通り。

また、この場合自分の能力を超えた音の数や複雑な表現は聞き取れず、再現できない場合も多いんですよね。

あとは、お子さんの場合で多いのですが、お家でお母様が楽譜を読んで指導してしまうパターン。

それではお子様はいつまで経っても読めるようになりませんよ。

自力で楽譜を読まないままの場合、あまりメリットはないように思います。

例えば、自分で間違いに気づく事ができなかったり、いつも同じところで間違えたり、残念ながらなかなか上達しないケースが多いかな。

特に吹奏楽やバンド・室内楽など複数名で演奏する場合、楽譜が読めないとどこを演奏しているのかわからなくなったり、アンサンブルがぐちゃぐちゃになったりしてしまいます。

また、学校の合唱コンクールなどでのピアノ伴奏オーディションを目指している小中学生の場合、そもそも楽譜が読めない人に伴奏はお願いできないですよね。

楽譜は音符の種類や配置によって、音の高さや長さ、どのように音を出すのか、どのように表現するのかなど、さまざまな情報を含んでいます。

初めは簡単な音符や曲からで大丈夫。

少しずつ読める音符や記号を増やしていけば読譜力も上がってくるし、ご自身の曲のレパートリーも広がっていきます。

特に複雑な曲であればあるほど、楽譜を読み解きながら練習することによって深い理解につながっていくことでしょう。

では、楽譜が読めるようになるにはどうしたら良いでしょうか?

まずお願いしたいのは、「音符にドレミを書くことをやめましょう!」

例えば、英語の勉強をしていて、英文に読み方って書き込みますか?

母国語である日本語だって、漢字にいつまでもふりがなを振ったりしなかったですよね。

楽譜にドレミを書いてしまうと、音符の方が目に入らずにいつまでも自分で書いたドレミしか読めなくなってしまいます。

そうすると、その音符がどれくらいの長さなのか、その音符はどこのフレーズに属するのか、その音符はどのような表現で演奏するのか自分で気付けないままになってしまいます。

もう一つ有効なのが、「楽譜を読みながら何度も声に出してドレミで歌ってみること。」

自分の声で楽譜を再現することによって、目で見た情報と実際の音がリンクしてきます。

そうすると、「あ、これは前に歌った音だ」「これはこの前やったリズムだ」と、どんどん経験値が高まっていき、最終的には先生の手助けなしでも自力で楽譜が読めるようになってきます。

楽譜に載っている情報は音符だけではないですが、無限でもありません。

一つずつ学んでいけば必ず楽譜が読めるようになりますので、諦めず、時には先生やネットの力も借りて、ご自身の能力を高めていきましょう。

きっとその先には、今よりもっと広い音楽の世界が見えてきますよ。

(ジャズやポップスで楽譜を使ってないよとか、あの大物歌手は楽譜が読めなかったらしいよとか、それはまたちょっと別のお話。)